Interview de Mgr. Diego Sarrió Cucarella, m.afr.

Nous rencontrons le nouvel évêque de Ghardaïa, en Algérie, récemment nommé par le pape François. Son prédecesseur, Mgr. John MacWilliam, a démissionné après avoir atteint l’âge canonique de 75 ans.

Excellence, nous vous avons déjà présenté sur le site web de l’Église catholique d’Algérie par un bref résumé de votre curriculum vitae. Voudriez-vous nous parler davantage de votre vie, de votre famille et de votre Pays, l’Espagne ?

L’église collégial de Sainte Marie à Gandia

Je suis né à Gandía, une ville côtière espagnole sur la Méditerranée, située à 65 km au sud de Valencia. Je suis le dernier de quatre enfants. Mon père était boulanger. À l’âge de 13 ans, ma famille a déménagé dans la capitale de la province. J’y ai terminé mes études primaires et j’ai continué à fréquenter le lycée. Tant à Gandía qu’à Valencia, j’ai fréquenté des écoles jésuites. Mon éducation à la foi et ma préparation aux sacrements se sont faites à l’école plutôt qu’à la paroisse.

Quand avez-vous compris que Dieu vous appelait à son service ? Et comment cela s’est produit ?

Ce fut un processus graduel. Je me souviens que, tout petit, j’étais fasciné par les histoires que les missionnaires jésuites qui étaient de passage pour leurs congés nous racontaient sur leurs missions en Inde, au Tchad, au Brésil… À l’école, j’avais aussi l’habitude de feuilleter les magazines publiés par les différentes congrégations missionnaires. J’ai aussi un oncle qui est jésuite et qui a travaillé pendant de nombreuses années en Afrique. Avec le recul, je pense que la catéchèse de préparation au sacrement de la confirmation, ainsi que les cours d’éducation religieuse que nous avons reçus en dernière année du lycée ont été des moments importants de croissance spirituelle. C’est à cette époque que j’ai commencé à envisager la possibilité d’une vocation missionnaire.

Le pape François vous envoie au Sahara, ce vaste désert qui est en effet le diocèse de Laghouat-Ghardaïa, qui descend jusqu’à Tamanrasset. Vous l’avez déjà un peu connu par votre séjour en tant qu’animateur à Ghardaïa au début des années 2000. Quel souvenir en avez-vous gardé ?

En effet, déjà avant ma récente nomination, le diocèse de Laghouat et Ghardaïa en particulier occupaient une place toute particulière dans mon cœur et mes souvenirs puisque c’est là-bas que j’ai vécu mes premières années de sacerdoce. Mgr Michel Gagnon était alors l’évêque de Laghouat, « l’évêque des sables » comme l’a décrit une revue catholique à l’époque. Il était toujours sur la route, visitant les communautés disséminées dans le diocèse. J’ai beaucoup appris des confrères qui aimaient profondément le peuple algérien : le regretté Felix Tellechea et Miguel Larburu qui était alors vicaire général et vit maintenant à Pampelune. Ce fut également l’occasion de découvrir l’héritage spirituel de Charles de Foucauld, une figure que je ne connaissais que superficiellement avant mon arrivée. Bref, même s’il n’a pas été très long, à peine deux ans, ce premier séjour en Algérie m’a profondément marqué et m’a permis d’expérimenter les joies et aussi les défis de la présence de l’Église dans le sud du pays. Je suis reconnaissant au Pape François de m’avoir donné l’occasion de retourner dans le diocèse où j’avais laissé une partie de mon cœur.

Ensuite vous avez étudié au Caire la langue arabe et vous avez continué ce parcours de connaissance de l’islam, qui vous a emmené jusqu’à Rome, en passant par Tunis et Washington D.C., comme recteur du PISAI. Est-il correct d’affirmer que ce chemin est la continuation de ce premier séjour au Sahara ?

Ma rencontre avec l’islam est en fait antérieure à mon premier séjour au Sahara. Pendant mes années de formation, j’ai vécu deux ans à Khartoum, au Soudan. C’était en 1995-1997, avant la division du pays. Je travaillais dans une paroisse de la banlieue de la capitale. Nos paroissiens étaient des chrétiens du Sud, réfugiés au Nord à cause de la guerre. Cette première expérience à Khartoum m’a fait vite comprendre que les musulmans, tout comme les chrétiens, sont capables du meilleur comme du pire. Cela m’a aidé à éviter les idéalisations. Les deux années passées à Ghardaïa après mon ordination sacerdotale m’ont permis de continuer à rencontrer des musulmans dans un contexte différent de celui de Khartoum. Dans l’ensemble, ce fut une expérience positive, marquée par l’amitié et l’appréciation mutuelle. Cela m’a donné envie de mieux connaître leur tradition religieuse et la foi qui les anime. S’en sont suivies plusieurs années d’études et de travail en Égypte, en Italie, en Tunisie et aux États-Unis. En 2014, après avoir terminé mon doctorat, j’ai été nommée à temps plein au PISAI. Cela n’a pas été facile à accepter, car je souhaitais revenir au Maghreb. Ma consolation pendant ces années à Rome est que de nombreux étudiants du PISAI se préparaient à vivre en contact avec des musulmans en Afrique du Nord ou ailleurs, ce qui m’a fait sentir que je contribuais aussi, d’une certaine manière, à la mission de l’Église. Ces années à Rome ont également été très enrichissantes parce qu’elles m’ont permis d’entrer en contact avec des musulmans venant de contextes très différents de l’Afrique du Nord.

Qu’est qui vous fascine dans l’islam ? Et comment cette connaissance enrichit votre foi chrétienne ?

Comme beaucoup d’autres chrétiens avant moi, j’ai fait l’expérience que la connaissance et l’étude d’une autre tradition religieuse, en l’occurrence l’islam, dans un esprit d’ouverture et de respect, est bénéfique pour soi-même, car cela conduit à la purification et à l’intensification de sa propre identité religieuse. Apprendre à connaître les autres dissipe les malentendus et les idées fausses que nous avons hérités de siècles de conflits et de controverses et, ce faisant, nous changeons l’image que nous avons de nous-mêmes, nous purifions la vérité sur nous-mêmes, parce que cette vérité, ne l’oublions pas, est toujours en relation avec ce que nous pensons des autres. Deuxièmement, lorsque nous étudions en profondeur une autre tradition religieuse, nous découvrons que la nôtre n’est pas la seule à être raisonnable et ouverte à Dieu. Après cette découverte, si nous décidons de rester dans notre tradition religieuse, il s’agit maintenant d’un vrai choix, face à de vraies alternatives et pas seulement des représentations déformées de l’autre.

Le dialogue islamo-chrétien en ces dernières années a été marqué par la déclaration de Abu Dhabi de 2019 et l’inauguration, toujours à Abu Dhabi, de la Maison de la famille abrahamique,  ce lieu où, au même endroit, se trouvent une mosquée, une église catholique et une synagogue. Comment voyez-vous aujourd’hui l’état de ce dialogue ? Pensez-vous que les Églises du Maghreb peuvent porter leur contribution ? Et avec quel lien par rapport au x Rencontres méditerranéennes ?

ce lieu où, au même endroit, se trouvent une mosquée, une église catholique et une synagogue. Comment voyez-vous aujourd’hui l’état de ce dialogue ? Pensez-vous que les Églises du Maghreb peuvent porter leur contribution ? Et avec quel lien par rapport au x Rencontres méditerranéennes ?

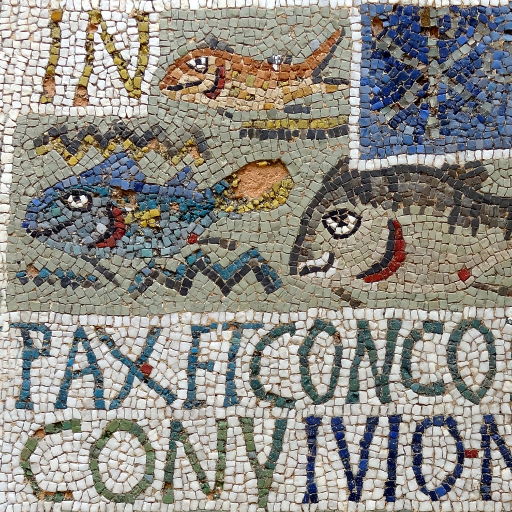

J’ai eu l’occasion de visiter la Maison de la famille abrahamique à deux reprises au cours des derniers mois, car je collabore actuellement avec le Vicariat Apostolique d’Arabie du Sud, qui comprend les Émirats arabes unis, le Sultanat d’Oman et le Yémen. La Maison de la famille abrahamique a été conçue comme une mise en œuvre concrète et une manifestation physique du Document sur la fraternité humaine. Il s’agit en effet d’une belle réalité, non seulement sur le plan architectural, mais aussi pour le message qu’elle proclame au monde et que sa devise résume : « Diverse in our Faiths. Common in our Humanity. Together in Peace » (Différents par nos croyances. Semblables par notre humanité. Ensemble dans la paix). Je crois que cette devise résume parfaitement le message principal de la déclaration d’Abu Dhabi, à savoir que le moyen de parvenir à la paix mondiale et à la coexistence commune est de développer un sens de fraternité humaine qui est véritablement universel, au-delà des frontières nationales, civilisationnelles et religieuses, une fraternité humaine qui « embrasse tous les êtres humains, les unit et les rend égaux », comme le proclame le document, permettant aux différentes expressions culturelles et religieuses de coexister et de construire ensemble une société plus juste et plus pacifique.

La déclaration d’Abou Dhabi a fait date, car c’était la première fois qu’un leader religieux chrétien et un leader religieux musulman de l’importance du pape François et d’Ahmad al-Tayyeb signaient une déclaration commune. Mais le message lui-même ne devrait pas surprendre les Églises du Maghreb, car il s’inscrit dans la continuité de l’enseignement des papes précédents. Il y a déjà plus de quarante ans, s’adressant aux évêques nord-africains lors de leur visite ad limina du 23 novembre 1981, saint Jean-Paul II soulignait que l’une des caractéristiques essentielles de la vie de l’Église au Maghreb était sa vocation à entrer dans un dialogue constructif entre chrétiens et musulmans. Cela reste vrai aujourd’hui et nous ferions donc bien de nous rappeler les paroles d’encouragement que Jean-Paul II a adressées aux évêques d’Afrique du Nord à cette occasion. Il a dit : « Je tiens beaucoup à vous encourager sur cette voie difficile, où les échecs peuvent survenir, mais où l’espérance est plus forte encore. Pour la maintenir, il faut des convictions chrétiennes bien trempées ». En d’autres termes, le chemin du dialogue islamo-chrétien n’est pas facile, les obstacles sont nombreux, le poids de l’histoire, le choc qui résulte de deux religions qui se veulent universelles et missionnaires, la radicalisation… Pour maintenir l’espérance, nous avons besoin de convictions chrétiennes bien trempées, solides et fortes.

Il me semble qu’une de ces convictions est celle exprimée dans la déclaration Nostra Aetate selon laquelle, tout en proclamant le Christ comme « la voie, la vérité et la vie » (Jn 14,6) en qui les êtres humains trouvent la plénitude de la vie religieuse, l’Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans les autres religions (NA 2). Il s’agit là d’une conviction forte à laquelle les catholiques engagés dans le dialogue avec les musulmans doivent toujours s’accrocher pour tenir bon lorsque le chemin devient rocailleux.

Si les Églises du Maghreb ont beaucoup à partager avec les chrétiens d’ailleurs sur leur expérience, nous pouvons également tirer un grand profit de l’écoute de l’expérience des autres. Les Rencontres méditerranéennes sont une merveilleuse initiative pour faciliter cette écoute mutuelle des églises autour de la Méditerranée, pour partager leurs expériences et réfléchir ensemble à la construction d’une même espérance.

Avez-vous déjà un message pour les gens de votre nouveau diocèse ? Quel est les désir, le souhait qui habite votre cœur de nouveau pasteur ?

Je suis actuellement à Mascate, en Oman, au service d’une paroisse depuis le début du mois d’octobre dernier. Après avoir terminé mon mandat de recteur du PISAI, et après 10 années consécutives à Rome, j’ai demandé un temps sabbatique. La nouvelle de ma nomination comme évêque de Laghouat a été accueillie avec une grande joie par la communauté paroissiale, constituée principalement de chrétiens originaires d’Inde, des Philippines, du Sri Lanka et du Pakistan. Je dois réduire la durée de mon séjour, mais j’essaie de dédier tout mon temps jusqu’à mon départ, à cette paroisse qui m’a accueilli comme un membre de sa famille dès le premier jour. Dès que possible, j’enverrai un message aux fidèles et aux communautés du diocèse de Laghouat. Je réfléchis encore à la devise épiscopale que je souhaite adopter, et je voudrais l’annoncer dans ce message. Cela dit, je suis déjà en contact avec plusieurs personnes et communautés travaillant dans le diocèse, qui m’ont envoyé des messages de bienvenue, à commencer par Mgr John MacWilliam.

Nous vous attendons avec joie, mais nous ne savons pas encore quand…pouvez-vous nous dire une date ou bien une période où nous pourrons vous accueillir ? Et pour ce qui concerne votre ordination ? Il y a déjà une date et un lieu ?

Je quitterai Mascate pour Rome le 13 février, où je déposerai dès que possible ma demande de visa auprès du consulat algérien. Je dois également effectuer d’autres démarches au Vatican. Ensuite, je devrai rendre brièvement visite à ma famille en Espagne. Pour l’instant, je ne peux donc pas dire quand j’arriverai exactement en Algérie, mais j’espère que ce sera bientôt. Quant à l’ordination épiscopale, elle aura probablement lieu après Pâques, mais le lieu et la date restent à confirmer.

Merci beaucoup Excellence pour le temps que vous nous avez dédié. Nous avons hâte de vous avoir parmi nous !

Propos recueillis par Marco Pagani