Dès les premières pages du roman, nous lisons la déception de l’auteure qui n’a jamais visité la cathédrale d’Alger durant la vingtaine d’années où elle habitait la capitale. Qu’à l’occasion d’un récent séjour, son souhait de la visiter enfin et plus encore son labyrinthe exposé, (avec son inscription Sancta ecclésia), cela n’avait pu se faire, la porte étant close et la sonnette n’ayant pas donné suite à son attente.

Poursuivons. À Alger, née juste après l’indépendance, l’auteure savoure son enfance. Sa mère, Françoise est française, son père, Mohammed est algérien. Elle appartient à l’une de ces familles dont les femmes ont épousé un étudiant algérien venu étudier en France en pleine guerre de libération algérienne et les ont suivis dans le pays à reconstruire, avec pour horizon l’avenir radieux d’une société plurielle. La Sancta Algéria !

Labyrinthe

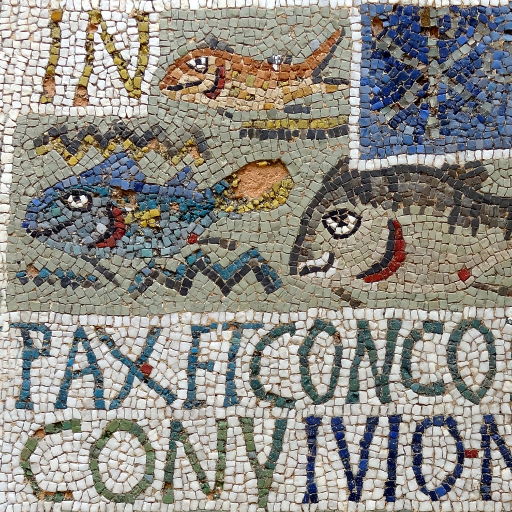

Yasmina Liassine portait ces 177 pages depuis 40 ans et nous entraine dans son labyrinthe intime. Avec cette image (qui apparait une dizaine de fois), elle explore les méandres de l’identité algérienne postcoloniale.

C’est l’histoire d’une double nationalité, française et algérienne. Après une enfance passée en Algérie avant de venir en France en 1980 où elle va devenir professeur de mathématiques. Un parcours de réussite qui n’aura pas résisté à ses questionnements enfouis que l’on découvre dans ce livre.

Page 44 : « Mais, évidemment c’est parce que j’étais dans le labyrinthe, moi et tous ceux qui me ressemblaient, et je ne le savais pas encore ».

Une somme de réflexion sur la mixité : Qu’est-ce qu’être algérien-ne- dans un pays qui a connu tant de bouleversements identitaires au cours des dernières décennies ?

Page 140 : « Maintenant je sais qu’il s’agit d’un labyrinthe, c’est-à-dire d’un lieu où l’on se perd, mais d’un lieu où on revient sans cesse sur ses pas quand on croit avancer, je comprends autrement les évènements de ce temps-là ».

Les femmes passeuses de mémoire

Safia, Anissa, Odette, Françoise, Didon, la mythique reine de Carthage, Selma, Suzanne et la Vierge Marie. À travers plusieurs destins de femmes, de l’hommage à sa mère, elle évoque son Algérie et la puissance des liens tissés entre elles permettant d’atténuer les blessures en souhait d’avenir fraternel sans désavouer les discours officiels.Page 172 : « Mais ce qu’on ne pouvait pas changer c’était le temps passé là ».Elle tortille encore ses questionnements sur ce qu’a laissé la France aussi de « positif », ce qu’elle nomme « la France aimable » au-delà des meurtrissures de la colonisation. Elle cite en exemple Victor Hugo en dépit du fardeau mémoriel. Page 85 : (Safia). « Dans ce labyrinthe, elle fut mon Ariane, car elle, presque unique en son genre, tenait le fil qui cousait ensemble le passé et le présent, même si elle ne s’en doutait pas, tenant pour sans importance ces savoirs précieux qu’elle distillait. Les femmes comme Safia ne savaient ni écrire ni lire, mais elles étaient plus savantes que les plus érudits ».Page 87-88 : « Que pouvaient-elles bien devenir, toutes ces femmes comme elle, celles que certains Européens appelaient les « fatmas », que l’OAS avait voulu tuer lors d’opérations spéciales, celles que leur statut de domestique rendait suspectes aux yeux de tous ces gens passés du côté de l’indépendance, ces révolutionnaires parfois tardifs et vaguement méprisants pour les femmes comme elle….

Mais voilà que, leurs patrons partis, elles virent arriver d’autres Français, inattendus. Des femmes comme ma mère, ou Odette, et aussi ceux qu’on appelait les « coopérants », venus par conviction, christianisme de gauche, curiosité, opportunisme, envie de révolution, peu importe, venus travailler là pour expérimenter ce que c’était une république neuve, et toute cette nouveauté leur tournait la tête.

Émotion teintée d’humour avec Anissa priant la Vierge Marie à Notre-Dame d’Afrique pour obtenir une fille. « Je l’ai longuement regardée pour être sûre que c’était bien elle, elle portait l’Enfant Jésus dans ses bras, elle avait un sourire très doux (Page 152-154)

En découvrant la présentation de ce livre dans un article du Monde des Livres (28-02-2024), j’ai pensé un moment que c’était un livre « facile » puis j’ai révisé mon point de vue. Il éclaire autant que bien des essais sur la question délicate des rapports franco-algérien ou quand la littérature surclasse les sciences sociales.

S’il n’apporte pas de réponses, il nuance sur l’affirmation de l’identité sans remettre en cause son amour pour ses 2 pays où elle se sent autant chez elle, la France et l’Algérie.

Yasmina Liassine dans ce livre d’une grande délicatesse partage ce que tous ces sens ont capté, odeurs, goûts, lumière mêlés aux non-dits et tout autant à ses rêves d’une Algérie mosaïque.

Quant à l’oiseau… c’est à découvrir dans le récit…